张耀山散文集《家在龙尾河畔》第七章第三节|启蒙老师陈凤桐先生

「家在龙尾河畔」|第七章 第三节📖

▾ 点击收听 ▾

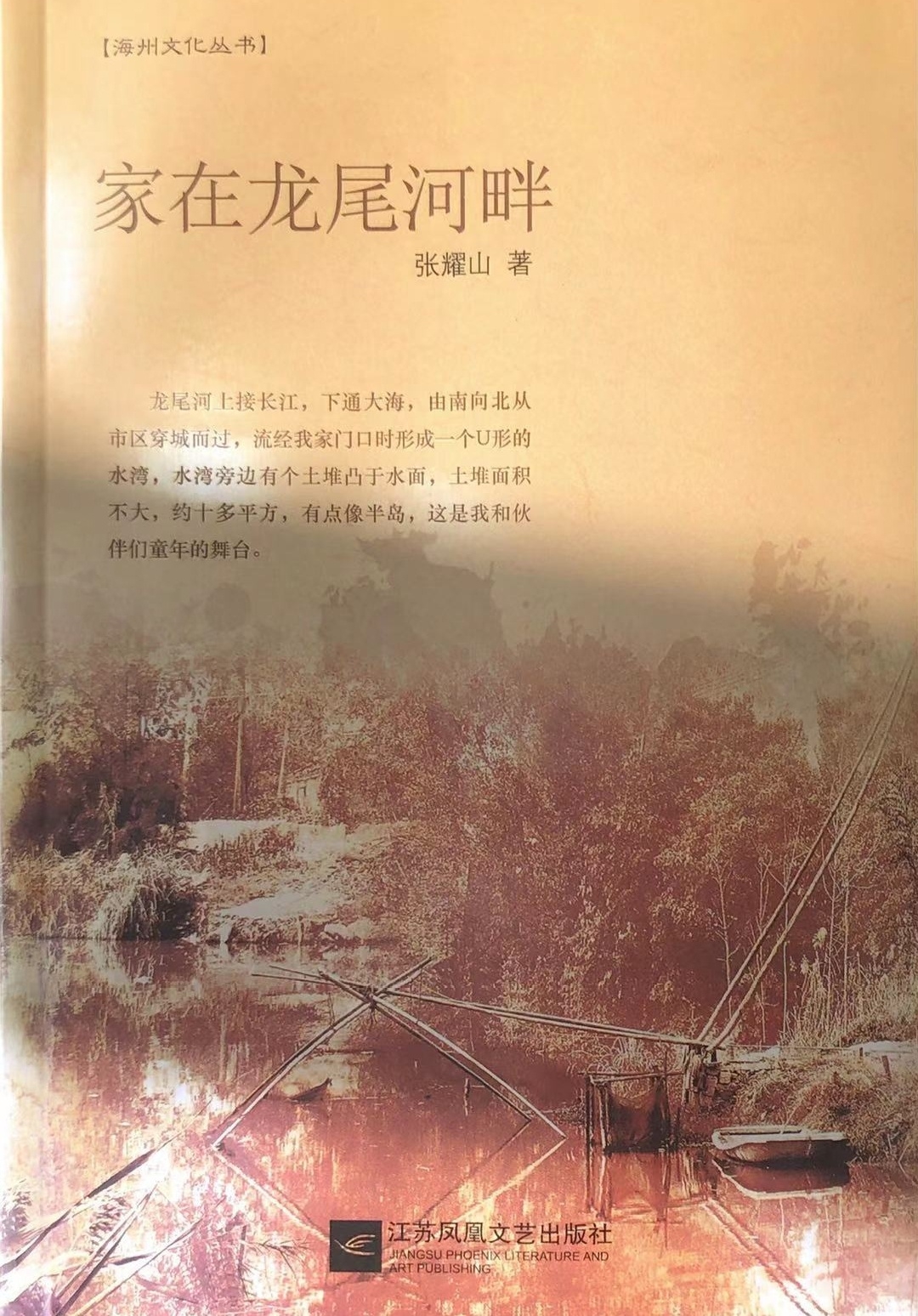

《家在龙尾河畔》简介

2020年,一部名叫《家在龙尾河畔》的自传体散文集诞生了,书的作者叫张耀山。作品诞生之初是非常之年,诞生之际是非常之时,诞生之作是非常之举。因为这样一本书的问世与这个年景的许多元素有着高度的契合,因而具有不同寻常的意义。《家在龙尾河畔》始终以平民生活为底色,热烈地拥抱生活,处处可见血浓于水的家乡情节,绝不像现在生活在城市里的人,找不到自己的原乡。正是那些琐碎的、点滴的生活细节,构建了作者极尽渲染的龙尾河畔泛黄的岁月。

- 关于作者 -

张耀山,1955 年2月16日(农历正月十五)生于连云港,曾就职于连云港市文联。连云港市人民代表大会第十二、十三届代表,中国书法家协会会员。历任江苏省书法家协会常务理事、连云港市书法家协会主席。现任连云港市安东书院院长、连云港市简帛书法艺术研究会会长。他认为家不是由物质堆砌起的空间,家是情感的载体,是灵魂的栖息地,是精神的乐园。

启蒙老师陈凤桐先生

初拿毛笔时,没有传统概念,更不知道颜柳欧褚、苏黄米蔡等历史上的书法大家。通用的范本是当时知名书家书写的毛主席诗词或样板戏的唱词。我每星期有固定的时间参加书法组学习。陈老师家住在学校教师宿舍的第一排,离我住的学生寝室很近,课外活动时间我经常去他家吃"小灶"。 在他家看到了颜真卿的《多宝塔》,承蒙老师不吝,我把该帖拿到教室,用双钩线描下来然后填墨,酷似墨迹本,成为我第一本临摹的传统法帖。多年来,我一直固执地认为,盛唐的几位楷书大家,颜真卿成就最高,发展的空间最大,包容性最强。唐以后的中国书坛几乎成了颜真卿的天下,这从千百年来历代尤其是清民两代书法家的作品中能够得到印证。在几年的正规训练中,我不仅开阔了眼界,书法也大有长进,从概念上实现了从写字向书法的转换,为我以后驰骋书坛打下了坚实的基础。

初学书法者,入门的第一本法帖尤为重要,它如同人的指纹、DNA,将伴随着你的一生。2012年,我用两年的时间,系统回顾了颜氏书法系列的全过程,从颜真卿直至民国的谭延闾。我广临博取清朝的刘墉、翁同解、何绍基、华士奎等墨迹,创作了一幅作品叫作《鲁公遗风》,在《甲子回望》的个展中一展雄姿,向人们表示了我书法的另一个层面。感谢陈老师的启蒙,让我终身受益。

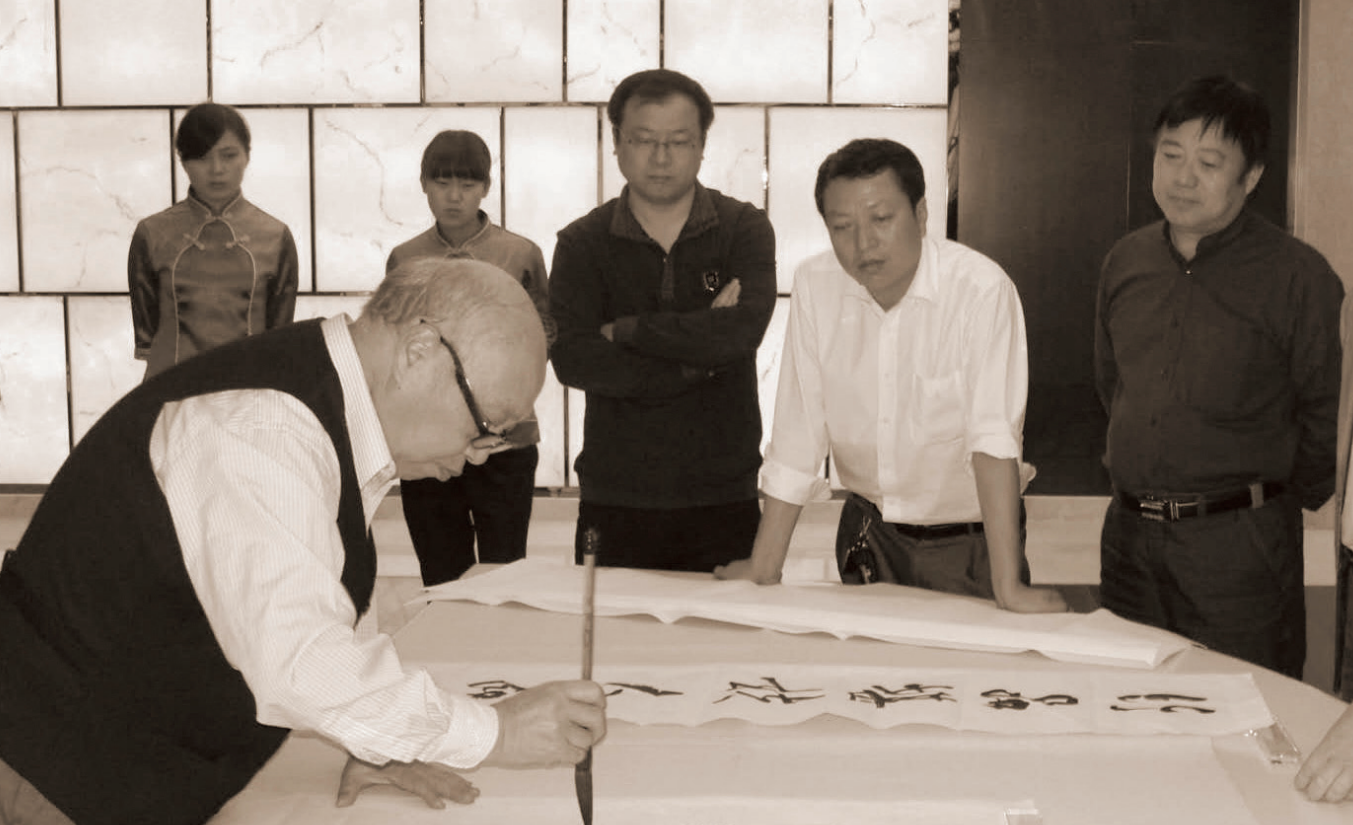

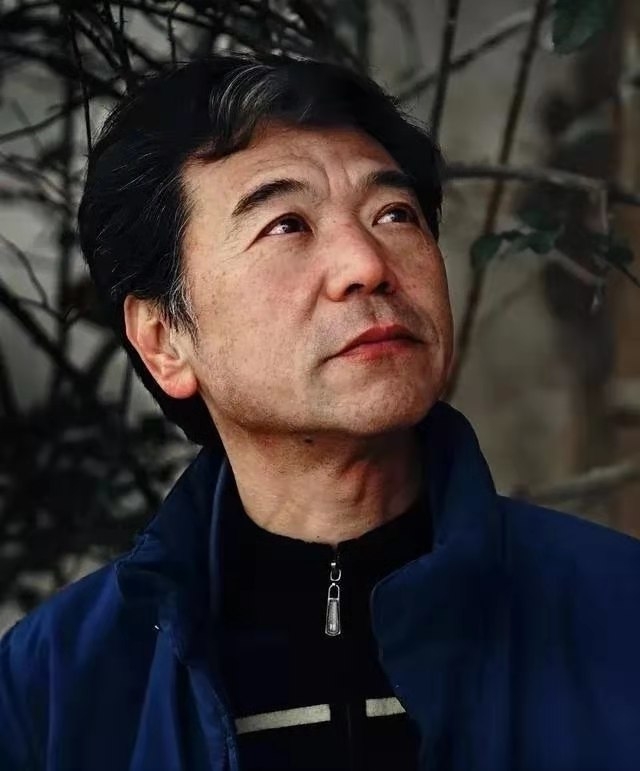

陈凤桐先生挥毫泼墨 摄于2014年

陈凤桐先生挥毫泼墨 摄于2014年

陈先生是我的老师,是我的领导,是我的同事,是我步入书坛的引路人。我认为,陈主席的最大贡献,在于将连云港市书坛推出去,把国内知名书家的优秀作品引进来。他的影响力不仅限于本地,在当今中国书界也有很高的知名度。二十世纪八十年代初期的中国书坛,呈现两种需求关系;一方面,禁锢多年精神枷锁刚刚打开,积蓄已久的能量需要释放;另一方面,沉默多年的书法大家得以松绑,凭着艺术家的良知,他们的作品要通过平台展示,以满足广大人民群众日益增长的精神需求。陈老师率先在两者之间搭起一块跳板,由他主导发起的"当代楹联墨迹展""花果山书会""陇海万里翰墨情"等面向全国的书坛盛事,吸引了当时书界大腕级人物的参与,令人瞩目,为中国"书法热"的兴起,起到了推波助澜的作用,至今仍为书坛佳话。

👆关注连云港手机台👆

👆每周更新《家在龙尾河畔》音频👆

END

编辑丨王婷婷

审核丨段潇

来源丨FM90.2

最新评论