张耀山散文集《家在龙尾河畔》第七章 第八节 | 我师问雨

「家在龙尾河畔」|第七章 第八节📖

▾ 点击收听 ▾

《家在龙尾河畔》简介

2020年,一部名叫《家在龙尾河畔》的自传体散文集诞生了,书的作者叫张耀山。作品诞生之初是非常之年,诞生之际是非常之时,诞生之作是非常之举。因为这样一本书的问世与这个年景的许多元素有着高度的契合,因而具有不同寻常的意义。《家在龙尾河畔》始终以平民生活为底色,热烈地拥抱生活,处处可见血浓于水的家乡情节,绝不像现在生活在城市里的人,找不到自己的原乡。正是那些琐碎的、点滴的生活细节,构建了作者极尽渲染的龙尾河畔泛黄的岁月。

- 关于作者 -

张耀山,1955 年2月16日(农历正月十五)生于连云港,曾就职于连云港市文联。连云港市人民代表大会第十二、十三届代表,中国书法家协会会员。历任江苏省书法家协会常务理事、连云港市书法家协会主席。现任连云港市安东书院院长、连云港市简帛书法艺术研究会会长。他认为家不是由物质堆砌起的空间,家是情感的载体,是灵魂的栖息地,是精神的乐园。

我师问雨

1994年,人在无锡。无事时,逛逛书店,游手好闲。记得是雨后,江南小城水墨画般写意。游荡进书店,信手翻看某出版社新近出版的《中国当代花鸟画集》,一幅名为《鸭戏荷塘》的画瞬间挑动了我的神经,第一次得见如此大气简洁的花鸟写意。印象中,除了少数大家,一般花鸟画都难脱繁琐的窠臼。像逢了多年未见的知己,我急急寻找画的主人。"问雨"的名字却是陌生。 "

画要写,字要画。"问雨的花鸟画恰恰契合了我对中国画的体悟。从此,我开始了寻找"问雨"的漫长过程。因为是艺名,寻找一直不顺利。

2003年5月末的一天,风和日丽,我终于得知问雨先生的服务单位和电话号码。按捺不住激动的心情,我立即拨通了电话。电话那头是个女人,名字叫赵丹。我说想找问雨先生,她说他走了。她加重了"走"的语气,语调哽咽。我问什么时候回来,她愣了愣,悲伤地说,他在5月26日去世了,就是昨天。

2005年,我专程驱车赴石家庄,在河北美术出版社的家属宿舍看望问雨先生的爱人李淑珍女士。她送给我一本新近出版的《问雨花鸟》画册,了却我多年的心愿。遗憾的是,问雨先生早已远去,此生无缘得见。

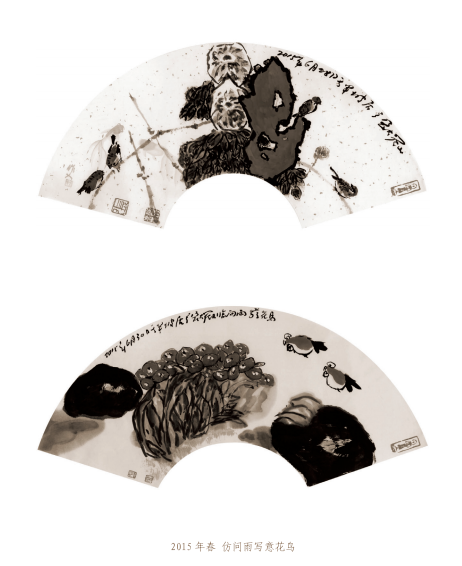

问雨先生原名张文学。1941年出生于西安,1967年毕业于天津美术学院。曾任河北美术出版社编审、副总编辑。问雨先生是当代为数不多的,优秀大写意花鸟画家之一。他的大写意花鸟画用笔简练,单纯而神韵灵动。以"大笔、大方、大气"的风格自成体系,在中国花鸟画领域独树一帜。

问雨先生的创作源于传统,但不拘泥于传统,对于传统,他有选择地吸收,批判地借鉴。能出新意于法度之中,得妙境于豪放之外,他的大写意花鸟色彩浓烈,形式单纯,融入了自己的真情实感和情绪意志,从而形成了色彩鲜明、气氛热烈的独特画风。他所创作的物像无论是雄鸡、金鱼,还是寿桃、秋菊,抑或黑猫、小鸟,虽然都是寥寥数笔、逸笔草草,却都透出了生命的真趣,洋溢着美好、乐观、积极平和的精神。他说,十年一觉,长梦不醒。梦中见大不见小,见精神不见琐碎。朦胧正是大写意状态。

问雨先生的花鸟画创作大胆引进现代观念,极力强调块面结构、象征表现等。他寻找着自己的笔墨语言与传统图式的碰撞融和,给自己的创作注入新的生命力,使花鸟画固有的图示规范有所突破。

问雨作画从不模拟别人,依照某种形式格法去摆弄笔墨,而是尽力创造自己的绘画语言,并将自己的生命意识贯注其中,抒发自己的真性情。他总是随身携带一个小本子,走到哪里记到哪里。偶尔遇到感动自己的物象或苦苦思索突然得到的意境,他便立即提笔"捕捉"下来,丰富自己的"库存",

这样的小本子已有数十册。

问雨先生不事张扬,不追赶画坛的流行风潮,只是沉静安然地守望艺术,拓展自己大写意花鸟画的新境界。他说∶"艺术家千万莫踏着他人的'脚印'走,一定要走自己的路,尽管寂寞艰辛,但却别有洞天。"

👆关注连云港手机台👆

👆每周更新《家在龙尾河畔》音频👆

END

最新评论