张耀山散文集《家在龙尾河畔》第七章第六节|结缘沈鹏老先生(上篇)

「家在龙尾河畔」|第七章 第六节(上)📖

▾ 点击收听 ▾

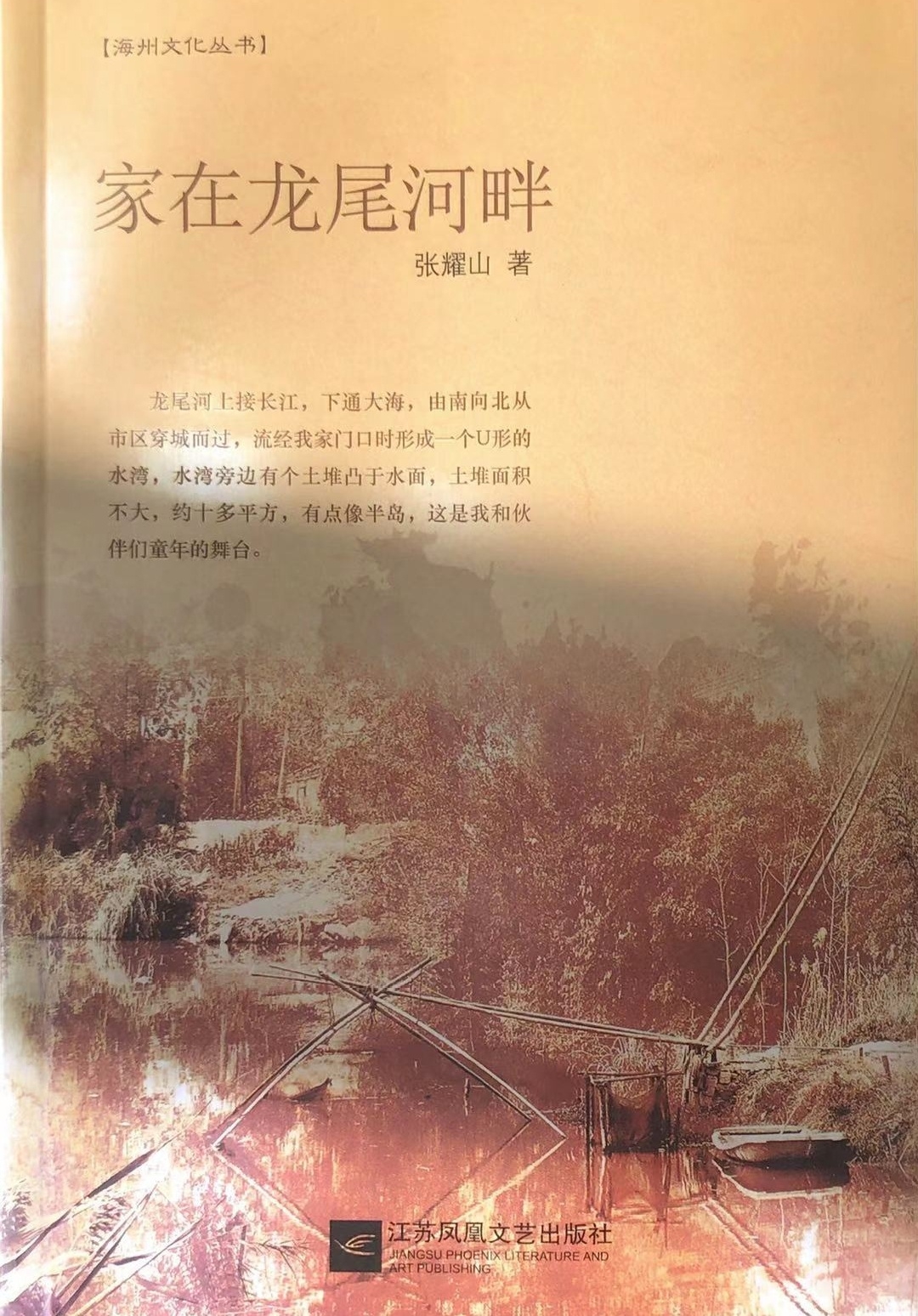

《家在龙尾河畔》简介

2020年,一部名叫《家在龙尾河畔》的自传体散文集诞生了,书的作者叫张耀山。作品诞生之初是非常之年,诞生之际是非常之时,诞生之作是非常之举。因为这样一本书的问世与这个年景的许多元素有着高度的契合,因而具有不同寻常的意义。《家在龙尾河畔》始终以平民生活为底色,热烈地拥抱生活,处处可见血浓于水的家乡情节,绝不像现在生活在城市里的人,找不到自己的原乡。正是那些琐碎的、点滴的生活细节,构建了作者极尽渲染的龙尾河畔泛黄的岁月。

- 关于作者 -

张耀山,1955 年2月16日(农历正月十五)生于连云港,曾就职于连云港市文联。连云港市人民代表大会第十二、十三届代表,中国书法家协会会员。历任江苏省书法家协会常务理事、连云港市书法家协会主席。现任连云港市安东书院院长、连云港市简帛书法艺术研究会会长。他认为家不是由物质堆砌起的空间,家是情感的载体,是灵魂的栖息地,是精神的乐园。

结缘沈鹏老先生(上)

2014年某个下午,我在东区朋友处聊天,其间有多个电话打进,我没有接听或直接挂断。电话是从北京打过来的。那时候,一天时间能接十多个北京电话,大都是邀请我参加什么协会什么展览或邀请为什么组织副主席副院长之类的骚扰电话,所以看到"010"开头的电话,只要不是熟人的一律不接,如果接了态度也不十分友好。打电话来的人好像习惯于以这样的方式被拒绝,态度并不抵触。

今天很奇怪,同一个电话被切断好几次,仍然很执着,我按下接听键,没头没脸地将对方训斥一顿,对方语气很平静地说"我是老沈"。"哪个老沈?"我生硬地问道。对方答道∶"我是沈鹏。"

2008年,我在筹备《甲子回望》书法展,为了提高展览的分量,拟请沈老为我题写展标并欲拜见一下,请先生为我的展品把把关。我知道这个要求难度不小,只能试试看。我给沈老家打了几次电话都被沈老夫人拒绝了。好友胡维兵,通过沈老助手约定在他家接见我们。我心中有数,只要面见沈老,他是不会拒绝我的请求。在此之前,沈老曾几次为我题字,他很喜欢我,也多次赞赏我的作品,这让我对自己的作品很有信心。我拿出作品照片让沈老审查,沈老对每张作品都看得很认真仔细并且点评优劣,没有一点儿大家做派。末了我表明来意,如我预期,沈老爽快地答应了,让我回去等他的电话。我乘车回了连云港,出乎意料的是,他第二天就写好了。我在电话里告诉他说明天上午十点左右到他家取。早上整十点,沈老再次打来电话问我到哪了,我说刚下火车,他说打个的来吧,我上午约好有事,马上要出去。语气有点急切。

刚到他家,沈老拿出一个A3的大信封,是中国书协的专用信封,信封上有沈老的留言,沈老说是怕我来时碰不到他因此留言。留言的大致内容是,按我的要求字已题好,其中有句话令我激动,他写道∶"留下隶书照片四张,以供欣赏。"我迫切地想打开信封拜读一下他的题字,他按住我的手说∶"回去慢慢看吧。"他急着出门。

他家客厅的沙发上坐着一个人,沈老将双方介绍一下,那个人是中国国家画院副院长曾来德先生。我俩握手寒暄了几句,虽不曾谋面,但彼此有所了解。一张长沙发上,沈老坐在中间,他以商量的口吻与曾先生说,正好耀山在,我看就不用出去了,什么事就在家说吧。沈老并没有把我当外人,这让我受宠若惊。

沈老那天情绪很高昂,两只手分别放在我和曾先生的腿上说,今天是三只羊聚在一起"三羊开泰",良好开端定会有良好的结果。沈老说。

在交谈中,我渐渐弄清事情的缘由,曾来德准备在全国范围内策划一个活动,为沈老组建"精英班",招收十个学员,以弘扬沈氏书风。看来大的框架已经搭建,接下来是要商讨一下细节问题。既然有缘置身其中,我对这个"精英班"的人员构成方面,也谈点我的建议,我的建议得到沈老和来德的认同。沈老忽然说∶"如果耀山不嫌弃我这只老羊的话,他是我的第一个学生。"这句像是征求我与曾的双方意见。

那天,我在沈老家待了近三个小时。在交谈的过程中,我几次魂不守舍,心中惦记着沈老的题字。在返程的列车上,安置好行李,第一时间打开信封,给我意外的惊喜是,沈老不仅为我题写了展标和书名,还为我的作品集题写了贺词∶"张耀山君书法,多取晋人,浸淫汉碑,颇多大气。今当新集杀青,略喆数语为贺。乙酉冬,沈鹏。"

由于我自身的原因,我并没有加入"精英班"学习。这些年来,好多书界朋友包括我自己都为失去这次良好的机遇而深感遗憾。如果不是与这次机遇擦肩而过,融入当代书坛的核心区域,借助团体的力量和影响力,或许我如今也能成为中国书坛呼风唤雨,一字难求的人物了,不过"也许"具有不确定性,它可能会产生两个或两个以上的结果。基于此,随遇而安是最好的结局。后来听曾来德说,开学典礼的时候,沈老还特意打听了我。听到这话,我心里暖暖的。

👆关注连云港手机台👆

👆每周更新《家在龙尾河畔》音频👆

END

最新评论