悦读阅美 | ㉖《追光者——郇华民与十所学校》第六章 延安有“抗大”,沭宿海有“抗中”(第三篇)

点击收听

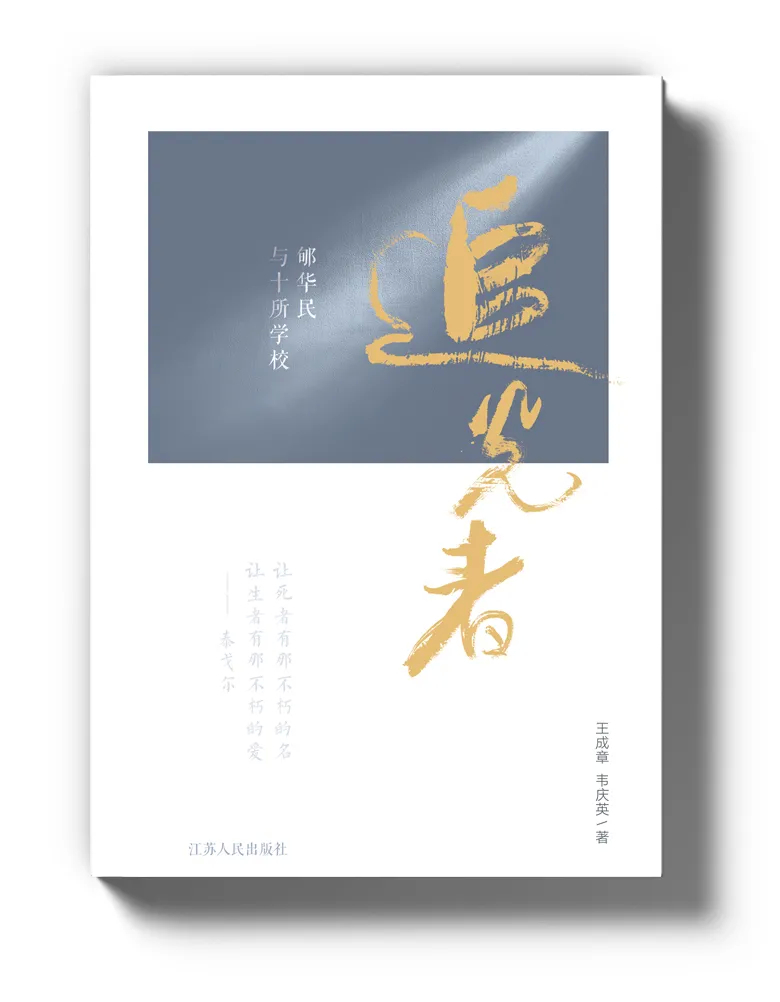

《追光者——郇华民与十所学校》

简 介

在贫瘠乡村燃起教育启蒙的烛火,散尽家财组织抗日武装,枪林弹雨中奔走的“游击校长”……在苏北鲁南现当代教育史上,他的名字不可磨灭。从20世纪20年代创办第一所乡村学校开始,他便将革命教育视为信仰,并为之奋斗一生。从乡村教育到国难教育,从战时教育再到新中国的高等教育,他创办或领导的十所学校,为中国革命和建设事业培养了大批人才。

他就是郇华民,一个毕生献身于党的教育事业的忠诚的共产主义战士,他以实干的奋斗精神、知行合一的道德品行,将革命教育的火种燃遍苏北鲁南;他把党的事业、国家的需要、人民的利益看得重于泰山,以异于常人的坚守和操劳,沉淀出丰厚的精神沃土,成为苏北鲁南地区现当代教育的重要奠基人和开拓者。

连云港市委宣传部文艺精品项目——长篇报告文学《追光者——郇华民与十所学校》,中国作家协会会员、中国报告文学学会理事、江苏省报告文学学会学会常务理事、连云港市作家协会主席王成章,江苏省作家协会会员、连云港市作家协会副秘书长、理事韦庆英历时三年深入采访,倾情奉献;连云港市革命纪念馆、连云港师范高等专科学校、连云港市档案馆荣誉出品,献礼中国共产党百年华诞!

《追光者——郇华民与十所学校》

第六章 延安有“抗大”,沭宿海有“抗中” 第三篇

叶莽在《革命的真理指引我向前——我在抗中提高觉悟的经过》一文中,回忆他所受到的精神感召和思想的转变:

1940年,日本鬼子疯狂践踏中国人民,老百姓到处跑反。我们全家避难暂居亲戚家。日军烧杀奸淫和国民党军队败逃的消息天天传来,耳不忍听。彼时,我虽是十几岁的孩子,也觉得眼前一片黑暗。我恨日本鬼子,但是报国无门。不久,共产党领导建立沭宿海民主政权,坚持抗日,我们好象看到了些光明。但是,抗战能否胜利,不知道。因为那时一般人还不知道从本质上认识反动派的虚弱,只知道鬼子兵很凶恶,武器又好,不完全相信我们的土枪土炮能打败鬼子。我虽然认识一些字,也觉得国家前途渺茫。

不久,沭宿海地区办了抗中,我的表叔、抗中校长袁孟九介绍我进抗中学习。彼时,我是这样想的:一 、失学在家,不找个地方学习,也无聊;二、不管抗日能否胜利,进抗中后,参加八路军,和鬼子拼一拼,痛快。到抗中后,我的心胸突然宽起来……

一进校,学校就教唱一些革命歌曲。特别当唱到“你是灯塔,照耀着黎明前的海洋;你是舵手,掌握着航行的方向……”使我浑身的热血好像沸腾起来。因为,虽然不知道抗战能否胜利,但是我渴望胜利。以前我对马列主义和共产党的宗旨一无所知,不知道党的伟大奋斗目标,也不知道党是中国人民革命的核心和领导。现在知道了,中国有着和老百姓同生死共患难的共产党作为核心,把几亿人民团结成一股劲,难道就不能打败几百万日本反动军队吗?于是,我对抗日中学产生了感情。

抗中是以马列主义基本原理和毛泽东同志在抗战时期的新著作为主要课程的。这些内容,我们感到很新鲜。因为旧学校的课本,拼命散布“中国人是一盘散沙”等陈词滥调,闭口不谈抗日的前途。而抗日中学的这些内容,却鲜明地围绕国难和抗战的实际,把帝国主义侵略的本性、中国人民抗战的前途等道理以及社会主义、共产主义的前景都告诉我们,讲的都是科学道理。我们这班小知识分子平时忧国忧家闷在肚子里的问题,都得到了解答。每学一篇文章,就感到“心里又亮堂了一些”。记得中心县委宣传部长兼学校教育长李仲祥给我们讲《在延安文艺座谈会上的讲话》,那一次,我受到很大的教育。过去我总认为自己比普通农民工人聪明纯洁,从来没有想到有文化的人应当向工农兵学习。听了这次讲话,细细一想,才知道我们是工人农民养活的,我们学到这点知识是工表兵实践的结果,我们头脑里存在看不起工农兵的思想,是对革命的科学的真理一无所知的表现。想到自己过去在村里看不起“那些大老粗”,动不动以自己“有文化”而讥讽乡亲,一阵阵觉得险上发烧。经过一段时间的学习,我不但知道抗战和社会主义、共产主义的道理是按照马列主义原理提出来的,也觉得自己不比任何一个老百姓高明,只有好好学习,为抗战出点力,才能称得起一个名符其实的中国人。当时,我常这样想:要不是进抗中接受教育,改造旧思想,我会一生对国家毫无作为,反而认为自己了不起!我庆幸自己进抗中,走上了正确的道路。在学习中,什么环境紧张,生活艰苦,完全不放在心上了。

抗中的校歌,只把抗大的校歌中“黄河之滨”改成“黄海之滨”,就成了同学们一天几次集会、站队的主唱歌曲,歌词豪放,同学们唱得更是斗志昂扬:

黄海之滨,

集合着一群中华民族优秀的子孙。

人类解放,救国的责任,

全靠我们自己来担承。

同学们,努力学习,

团结紧张、严肃活泼,

我们的作风。

同学们,积极工作,

艰苦奋斗,英勇牺牲,

我们的传统。

像黄河之水,汹涌澎湃,

把日寇驱逐于国土之东,

向着新社会前进,前进,

我们是劳动者的先锋!

制度是刚性的,但是一旦在教学过程中遇到鲜活的生命,制度就灵活起来、活泼起来了。包括以身作则、以身示范的校长郇华民,也常常“灵活”得让众位师生目瞪口呆。

课堂上,郇华民讲授的《社会发展史》,又叫《社会科学廿讲》。里面有很多陌生的新名词,有点同学听起来常常感到满头雾水,郇华民就用摆事实讲道理的方法让同学们心领神会。比如在讲人的社会关系时,郇华民用《鲁滨逊漂流记》的例子说:“鲁滨逊虽然流落孤岛,看上去他脱离了人类社会,成了一个独立的人。但他使用的武器、工具、枪支等,都是人类社会生产的,包括他所用的求生知识也是从人类社会学习的,因此他也不是一个孤独的人。”当讲到生产力与生产关系的时候,学生不理解,郇华民又打比方说:“社会好比一栋房子,生产力就是基础就像房基,生产关系就是上层建筑就是房顶,房基房顶要相适应否则无法建成,建成了也会很快地倒塌。”这样形象的讲解,听起来生动有趣,深入浅出,同学们很容易地理解了人类社会的发展及其规律。这样的课,不但学生爱听,就是郭云指导员、李仲祥教育长和一些教师,也常蹭课听。郭云指导员他们都说郇校长把《社会发展史》讲活了。而郇华民则笑着说:我呀,只是个小贩,能把上海王学文教授讲的一半贩过来就不错了!逗得大家哈哈大笑。

沭宿海地区北沿陇海铁路,南临沭河,西起京杭大运河,东至黄海,是现在“三市”(淮阴、徐州、连云港)“四县”(沭阳、宿迁、新沂、东海)的一部分。由于它扼华北转延安之咽喉且是南北交通要道,故地理位置十分重要。

因是兵家必争之地,故而“抗中”办学条件更加艰难。抗日根据地的四周都是敌人的据点,碉堡林立,中间不足200华里的大地上敌我势力犬牙交错,敌人不时穿梭扫荡,枪炮声不断,每天皆有杀人放火的惨案发生。在险恶丛生的环境中,由于敌人经常扫荡,抗日民主政权根据敌情随时移动,进行游击战术,与敌周旋。抗日中学没有固定校址,学校在警卫班的保护下,依附着抗日的党政机关流动学习,以便受到他们的保护。今天在这个庄,明天到那个村,党政机关都无固定办公地址,学校也不可能有固定校址。仅1940到1941年,就从黄善宅(在开明士绅吕金仲家,当地群众曾称呼他为吕小老爷)开学,而后驻地有张湾、长探、豆滩、后河头、桑墟街、探驾、洛庙、文集、大桥口等地,后来还曾辗转于李圩、青石坊、穆墩、宝墩、后屯、程墩、贤官亭、牛盘墩和阴平街一带。

晚上,借群众的房子住宿,有时候也露宿在打麦场或者田间地头、河堤旁;白天,在田野、树林、河畔、打麦场上,场院背风处,挂起黑板就上课。上课时,背包是凳子,膝盖是课桌;下雨地烂,就排队站着听课。没有钟表,怎么掌握时间呢?大家想了一个好主意:点着一炷香,以香燃的长短计时,一炷香燃完,一堂课结束。夜晚没有照明,老师学生常常主动去帮老百姓烧锅,借灶前的火光备课看书;几个同学坐在黑屋子里讨论书本,遇到非看书不可的时候,抓把草,点起火看看书。好多人风趣地说:“树林、田野到处是课堂,虽然艰苦,却也有好处,转移灵活哩,又能防空,比坐在城里白粉墙、玻璃窗的教室里学习还自在!”有一段时间在杨庄,想尽量安定下来,盖了几间夹板配土墙的草房,用土坯支了座位,后来情况紧张,又移走了。在环境恶化、敌情紧张时,常常一昼夜移动好几个地方。有时半夜或正在上课时,遇到敌情,就紧急集合转移。

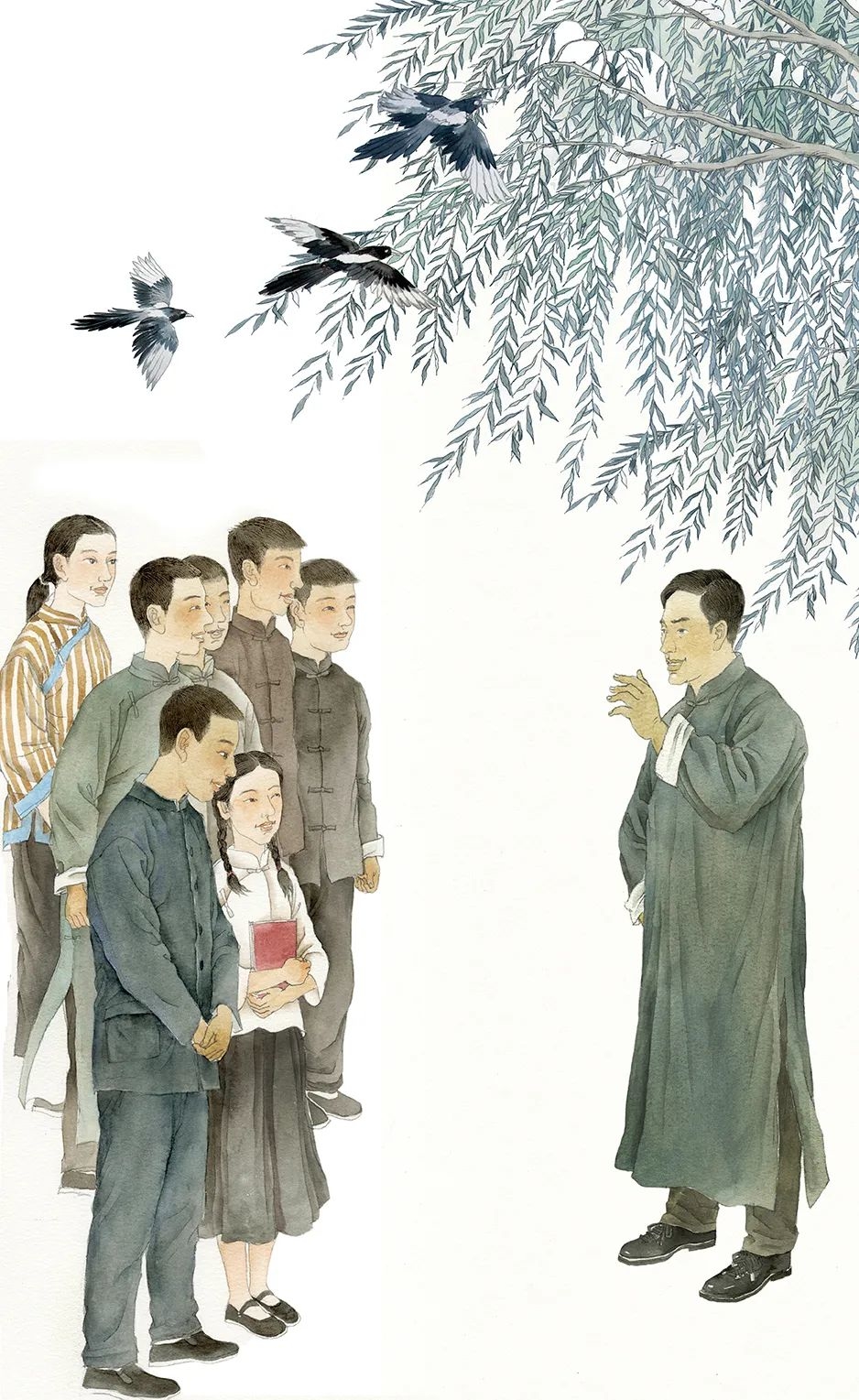

“抗中”流动课堂(常德强/绘)

“抗中”不但居无定所,物质生活上更是艰苦,吃穿住都很困难。除少数学生从自家带口粮到学校,师生大都实行供给制,标准极低,主要吃高粱、玉米面、山芋干、玉米煎饼。1941年麦收前,青黄不接,许多老百姓没有粮食吃,学校也困难极了,有的同学回去,叫家里把尚未成熟的大麦、元麦(青稞)加上点玉米磨成糊子做煎饼,带到学校里来。每人每月大概一钱油,实际上没有办法做菜。中午,一碗清水煮白菜,早晚炒黄豆粒子或端白饭碗。地方老百姓关心抗中师生,会给他们送点萝卜干、酱豆子,就有点下饭菜了。有时候,吃顿饺子、馒头,就算是“特殊犒赏”了。有的同学曾经作过回忆:抗中在六个月中,吃了三次饺子、四次白面馒头和十几次小麦拌和玉米做的馍馍,一次也没有吃过肉或者鱼。郇华民很关心集体伙食,经常到学生中征求意见。学校经常转移,吃菜更加困难,郇华民动员郭云、程剑鸣等老师带着学生采摘野菜补贴生活。冬天的荠菜、春天的灰灰菜、猪圈草、蒲公英、枸杞头、榆树钱、槐树花,夏季的马齿苋、小蓟、野芹菜、水葫芦等等,遇到什么吃什么,有时候在河边或者树林里上课,课间的时候同学们就四散薅野菜,许多野菜炊事员只是洗一洗,烫一烫,抓把盐一拌,师生们也吃得很欢。

每人一床小被子,教师由公家发给,学生自理。穿呢,学生衣服自理,校长和教师们由公家发给灰色粗布衣服,但常常新旧接不上,许多人衣帽不周。有的同志为了给公家节省,常常不领公家衣服,穿自己做的。郭云因是外地人,家庭无有接济,常年只穿公家发的几件粗布衣服,有一次,他的一只棉裤脚坏得要掉下来,还是女教师胡鼎全向老百姓要了块旧布才给他补上了。当时,每人每月发一块多钱津贴费、一袋牙粉,牙粉不够就用食盐来代替。女同志多发一刀草纸钱。有的男同志会抽烟,但津贴费不够买烟的,就只好用干树叶揉碎拌在烟末子里抽。

虽然“抗中”各方面的条件很艰苦,甚至常常处在被敌人追击的危险当中,但同志们不以为苦反以为乐。为什么呢?一是大家胸怀救国壮志,生死已经置之度外,艰苦更不放在心上了。另一个是上下平等,校长教师起着表率作用。尤其是郇华民,时时处处以身作则,使全校形成一种高尚的风气。有一次全体吃玉米面,那时候也不会做花样,只能用玉米面做成小饼放在水里煮,煮出来的小饼黏糊糊的没有味道,而汤呢,却成了稀粥,又没有下饭菜,着实难以下咽。可是郇华民和郭云却一人一大碗,大口大口地吃着,好像很香,边吃还边动员大家吃。当时同学们十分奇怪,为什么他们碗里的那么好吃?后来才明白,不是他们的玉米饼另有香味,他们是在以身教作言教对学生进行工作。

女生的工作更特殊一些。那时生活比较艰苦,大家都是住民房,睡地铺。全校女生共有20余人,有来自大城市的学生,有出身封建家庭的闺秀,也有从部队来的小女战士。大家住在一个长长的房间里,是寝室,也是自习室,白天坐在这里讨论学习,晚上睡下挤在一起。刚开始,很多女同学不习惯,同学之间目光不敢相对,有的索性端着碗面对墙吃饭。郇华民鼓励同学们互相关怀,情同手足。通过一段时间的学习与锻炼,那部分女生渐渐开朗大方,有的甚至在工作中独当一面,不让须眉。伙食是弄到什么粮食就吃什么,平时一组一个菜盆,往地上一放,环绕一周蹲下就吃,分外香甜。

连云港市广播电视台FM90.2广播

每天15:30~16:00,20:00~20:30

《悦读阅美》栏目中将播出

长篇报告文学

《追光者—郇华民与十所学校》

欢迎收听

本期朗读者:

葛小琴

扫二维码查看光明日报报道版面

最新评论