张耀山散文集《家在龙尾河畔》第八章第二节|龙尾河画派

「家在龙尾河畔」|第八章 第二节📖

▾ 点击收听 ▾

《家在龙尾河畔》简介

2020年,一部名叫《家在龙尾河畔》的自传体散文集诞生了,书的作者叫张耀山。作品诞生之初是非常之年,诞生之际是非常之时,诞生之作是非常之举。因为这样一本书的问世与这个年景的许多元素有着高度的契合,因而具有不同寻常的意义。《家在龙尾河畔》始终以平民生活为底色,热烈地拥抱生活,处处可见血浓于水的家乡情节,绝不像现在生活在城市里的人,找不到自己的原乡。正是那些琐碎的、点滴的生活细节,构建了作者极尽渲染的龙尾河畔泛黄的岁月。

- 关于作者 -

张耀山,1955 年2月16日(农历正月十五)生于连云港,曾就职于连云港市文联。连云港市人民代表大会第十二、十三届代表,中国书法家协会会员。历任江苏省书法家协会常务理事、连云港市书法家协会主席。现任连云港市安东书院院长、连云港市简帛书法艺术研究会会长。他认为家不是由物质堆砌起的空间,家是情感的载体,是灵魂的栖息地,是精神的乐园。

龙尾河画派

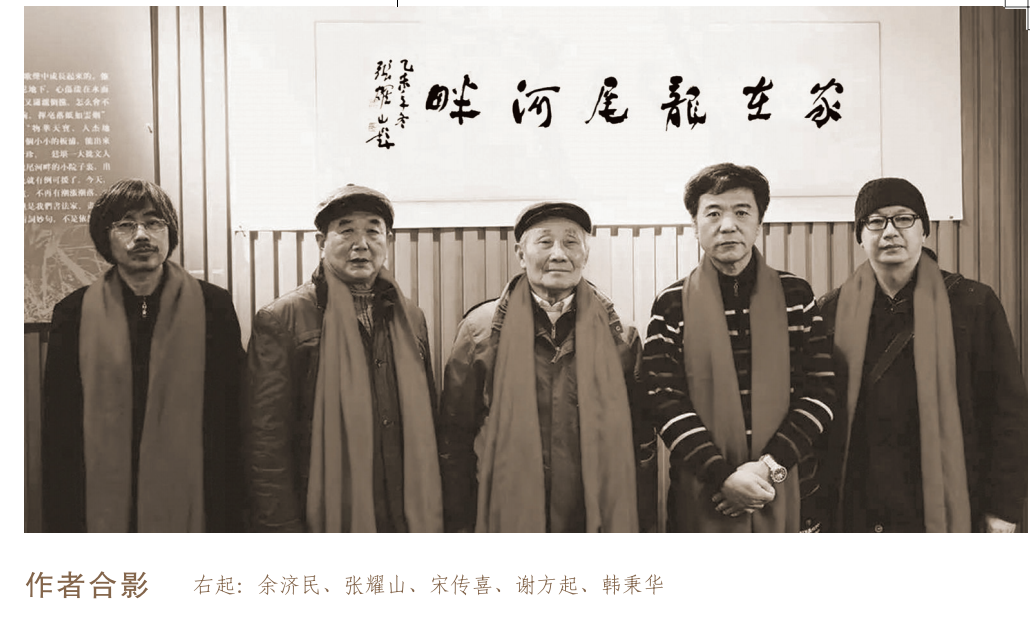

《家在龙尾河畔乡土风情书画展》于2016年1月20日在大华文化艺术交流中心开幕。本展览由海州区委宣传部、海州区路南街道办事处等单位主办。这是一次小范围、地域性的书画展示活动。所谓小范围是指参展人数少,只有七个人,分别是徐兆良、董欣宾、宋传喜、谢方起、张耀山、韩秉华、余继民。所谓地域性是指参展的七位作者都是龙尾河边的居民,相距在百米范围之类。在这七位书画家中,除了董欣宾是客居龙尾河畔之外,其他都是土生土长的本土书画家。本次展览的特殊意义还在于,几十年前的龙尾河边是没有什么文化的苦力劳动者的集聚地,在这块贫瘠的土地上能诞生日后颇有成就的书画家,这种文化现象值得人们去关注和思考——这也是我策划这次展览的初衷。

可能是数字上的巧合,会让人们联想到竹林七贤、建安七子。在展览开幕式上电视台记者采访我,龙尾河畔为什么能诞生这么多很有影响力的书画家,我不知如何回答,因为这也是我在苦苦寻找的答案。展览结束了,思索还在继续。

"昔孟母,择邻居。""孟母三迁"的故事告诉人们,环境可以改变一个人的生活习惯,改变一个人的兴趣爱好。孟子之所以能够成为一代大儒,与他所居住的环境是密不可分的。这或许会给我一点启发。宋传喜、谢方起长我十几岁,与孟子有相似之处的是,我们三家都住在通灌路小学院内。学校周围没有院墙也没有铁丝网,上街上厕所,夏天纳凉畅通无阻。寸土必争的居民像蚕一样在蚕食这块神圣领地,形成一块不规则的空白。但这块不规则的空白却很霸气,将贾圩圩里与圩外的分割线圈在里面。如今苏宁广场东、龙尾河边的出水口是这条分割线的遗址,是贾圩留给后人瞻仰的唯一的实物遗迹。

可以用破烂不堪来形容当时的通灌路小学,却有一位高人隐身其中,他就是张一萍先生。在我上学时,张老是校长,并做过我的算术老师。童年的记忆里,只知道他的画画得很好,特别尊重他,称不上崇拜。

张一萍先生(以下文字为其后人提供资料节选)(1911—2003年)自幼酷爱绘画。少年时期向民间画师唐鲁臣学习中国画。1921年入精勤小学读书,1928年考入国立东海师范,毕业后留校任教,由毕业于上海美专的同事潘仲西推荐向刘海粟老师函授学习,同时向前来助教者范希曾老师学习绘画。1935年在南京中央学校深造时向张大千先生求教国画技艺。前清秀才章伦清送他一个雅号叫作"云台画痴"。

张老先生在连云港市绘画界是一位颇具影响力的人物,学生遍及港城。宋传喜、谢方起二位一直跟随张老先生学习国画,并取得一些成绩,其作品被推选参加过省级展览。通灌路小学的潘殿山老师并非绘画专业,但却言传身教带动了一批书画爱好者。他与他的灌云老乡,南艺毕业的、市美协主席王宏喜先生过往从密,自然而然地辐射一批人,宋传喜、谢方起得地域之利,当列其中。

在这七人中,徐兆良先生对龙尾河畔这个团队的形成有不可或缺的贡献。魏碑是徐先生书法的骨架,"二王"为血,"鲁公"为肉,水墨交融是其气韵,大刀阔斧是其风格,一字成篇是其特点,五体皆擅是其功力,诗词歌赋是其底蕴,无拘无束是其状态。

徐兆良先生将连云港市相当一部分人包括我在内,从写字状态引向书法创作。他的影响力来自人们对他书法的折服,换言之,他的书法征服了许多人。他的少字书法走在二十世纪八十年代兴起的中国现代书法的前列,就这点而言,他的影响面波及到更为广阔区域而不仅局限龙尾河畔。日本的墨象派、少字派,照猫画虎,以肢解中国汉字结构为能事,曾妄言书法诞生于中国而由日本向世界传播。其实日本的一些"书法家"对于中国书法的精神气质说是一知半解尤为过誉,说他一窍不通又有点儿伤害他们对书法所注入的那份情感。徐先生的少字书法植根于中国本土,融汇于他对中国诗词绘画中医易经等传统文化的贯通之中,是他精神世界的再现。

在我看来,他的"少字派"书法让日本的某些书法家无缘得望其尘。其实,我更欣赏徐先生底气十足的魏碑以及由此延伸的正草隶篆诸体,尤其是淋漓的用墨、张扬的运笔,章法上的大开大阖以及在通篇的掌控和把握上确有独到之处。需要强调的是他的书法不炫技,不取悦于人,不是在玩弄笔墨技巧,而是真情迸发,不可遏止。

我初学书法的时候,父母及家边邻居时常提到他,但我从没有见过,更没有拜读过他的作品,他之于我而言,只是个传说。倒是他的父亲和他的儿子的书法时有领教。看了徐先生的书法后,会感触摸到他们祖孙三代的承袭关系。

徐先生对于我书法理念上的影响和启发,前期是潜在的,后期是直接的。遗憾的是他走得太突然,头天晚上还在一起喝酒,第二早晨去他家时,看到了门上贴的讣告,一夜之间阴阳两隔。

董欣宾先生祖籍无锡,客居连云港,蜗居在龙尾河边的一幢红楼的二楼,紧挨着河边。他是从龙尾河走出去的现代山水画大家。客居连云港时,是他人生的颓废期也是他现代山水画的发轫期。可惜他英年早逝,他的关于山水画的技法有待于认同,他的理论尚未形成体系。我的好友郭守其、陈天然均出其门下,董先生也视二位为得意门徒。由于受当今商品经济思潮的冲击,二位艺友,叛离尊师,"多买胭脂画牡丹"去了。我作为他俩的好友,深深遗憾中带有淡淡的悲哀。无语亦无奈。

在参展的七人中徐先生家住在最南边,紧挨着贾圩桥,董先生住在最北边,离铁路桥不远,我家住在他们两家中间,三点一线,经常互动。我无法准确地评价二位大师,他俩是书画界的"狂人"。犀利中带有尖刻的语言,矛头指向当今的、历史的一些华而无实的所谓大家,指名道姓毫不留情。他们将自己的作品进行纵向的参照和横向的比较,客观而冷静,谦虚中带有谦卑。偶然创作一件称心的作品会欣喜若狂,陶醉于"前不见古人,后不见来者"的幻想中不可自拔。我想,作为一个有所建树的艺术家,既不能狂妄自大也不可妄自菲薄,这一点二位先生把握得恰到好处。令人惋惜的是他俩英年早逝,可谓是天妒英才。

我想人的一生是生命积聚、能量缓慢释放的过程,等到能量释放完了,生命即终止。所谓大器晚成者,一定是长寿的,他的才情的释放是舒缓的。徐、董二位先生求艺执着,性格偏激,或许是他们"早逝"的原因之一。他俩的共同特点是对中国传统文化谱熟于心,书法绘画、诗词歌赋、中医易经无所不及。说实话,对于他俩所谈及的书画方面的很多观点、理论,我不理解不接受甚至排斥。不过他们书画作品所呈现出的超凡脱俗的气魄,我十分接纳并一直效仿着。冲这点,我向二位老师表示深深的敬意。

在与他俩零星的接触中,我最大的收获是学会了思考,从而在浩瀚的法帖中找到属于自己的那一部分,不追时风不凑热闹,能在喧嚣中找寻宁静,逐渐形成了自己的书法观。

韩秉华和余济民,是这次展览中最年轻的两位作者。韩浸淫传统,书画双栖;余追求个性,强调自己的艺术语言。他俩是市书协理事,为连云港市颇具实力的书画家。

汩汩河水如同从苍穹中飘来的一缕灵气萦绕在龙尾河畔,滋养着书画家,使他们获得无尽的创作灵感和澎湃的创作热情,他们裹着龙尾河畔泥土的芳香,跨过贾圩桥,迈向远方。由于时空的阻隔和历史的局限,我们并没有形成流派,退一万步讲,如果形成流派的话,我将把它命名为"龙尾河画派"。

👆关注连云港手机台👆

👆每周更新《家在龙尾河畔》音频👆

最新评论